宝宝对准了坐下来自己做动作:科学育儿的奥秘与实践

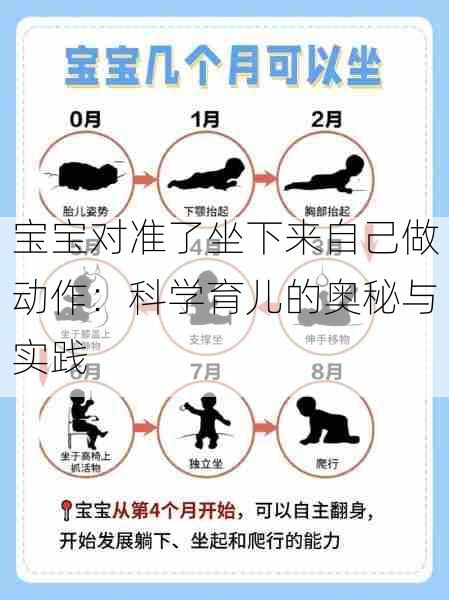

在宝宝的成长过程中,学会坐是一个重要的里程碑。从躺着到坐起,看似简单的动作,却蕴含着宝宝身体和大脑发育的深刻变化。宝宝通过“对准了坐下来自己做动作”这一行为,不仅能够锻炼身体的协调性,还能促进感官和认知能力的发展。

科学研究表明,宝宝在学坐的过程中,需要调动全身的力量来支撑身体,这不仅能锻炼他们的核心肌肉群,还能增强平衡能力。坐姿的调整还能够帮助宝宝更好地观察周围环境,从而促进视觉和手眼协调能力的发展。当宝宝能够独立坐稳时,他们的视野会变得更加开阔,对世界的好奇心也会进一步增强。

很多父母在引导宝宝学坐时可能会遇到一些困惑。比如,如何正确引导宝宝坐起来?是让他们靠墙坐还是自由发挥?其实,宝宝学坐的过程是一个自然发育的阶段,父母只需要为宝宝创造一个安全、舒适的学习环境,让宝宝自主探索即可。

建议父母在宝宝三个月左右开始观察宝宝的发育情况。如果宝宝已经能够抬头挺胸,且颈部肌肉较为强壮,那么就可以尝试让他们坐起来了。父母可以将宝宝放在柔软的地垫上,或者使用专门的学坐垫,以确保宝宝的安全。父母可以在旁边轻声鼓励,给予宝宝一定的心理支持。

父母需要注意宝宝的坐姿是否正确。宝宝在学坐时,可能会歪着头或者侧着身子,这是正常的尝试阶段。父母不需要急于纠正,只要确保宝宝的背部和头部得到支撑,避免因坐姿不当导致颈椎问题即可。

父母要避免过度干预。宝宝学坐是一个逐步发展的过程,每个宝宝的发育节奏都不同。有的宝宝可能三个月就能坐稳,而有的宝宝则需要更长的时间。父母要耐心等待,给宝宝足够的空间和时间去尝试和探索。

通过“对准了坐下来自己做动作”,宝宝不仅能够锻炼身体的协调性,还能够增强自信心和独立能力。这是一个充满乐趣且意义非凡的成长阶段,父母只需做好引导者和守护者的角色,让宝宝在自由探索中健康成长。

在宝宝学会坐之后,接下来的“自己做动作”阶段同样重要。宝宝通过自主完成一些简单的动作,比如伸手够玩具、转动身体、抓握物品等,能够进一步提升身体的灵活性和手眼协调能力。这一阶段不仅是身体发展的延续,更是宝宝认知能力提升的重要环节。

父母在引导宝宝进行“自己做动作”的时候,需要注意以下几点:

第一,创造一个充满趣味的环境。宝宝天生好奇,喜欢探索新事物。父母可以通过摆放一些颜色鲜艳的玩具、摇摇椅或者音乐玩具,激发宝宝的兴趣,促使他们主动伸手去够或抓握。父母还可以陪宝宝一起做一些简单的互动游戏,比如轻轻推动宝宝的手臂,帮助他们完成一些动作,同时给予及时的鼓励和反馈。

第二,注重宝宝的感官刺激。宝宝通过视觉、听觉、触觉等多种感官来认识世界。父母可以通过给宝宝提供不同材质、形状、颜色的玩具,刺激他们的感官发展。比如,给宝宝一个软软的布球,让他们感受触摸的愉悦;或者给宝宝一个rattles(摇摇玩具),让他们在抓握中听到声音,从而增强手眼协调能力。

第三,鼓励宝宝自由探索。宝宝在“自己做动作”的过程中,可能会尝试一些看似“错误”的动作,比如东西拿反了、玩具倒着玩等。这是宝宝学习的一部分,父母无需过于担心,只需在一旁默默观察,及时给予支持和引导即可。

父母还需要注意宝宝的动作发展是否均衡。有些宝宝可能会偏爱用一只手抓握玩具,而忽视另一只手的使用。这种情况下,父母可以通过引导宝宝用另一只手完成动作,或者在玩具摆放时有意偏重一侧,来促进宝宝双手的均衡发展。

“自己做动作”不仅是宝宝身体发展的体现,更是他们认知能力和独立性培养的重要途径。父母在这一阶段扮演的角色,不仅是引导者,更是宝宝成长的见证者。通过“对准了坐下来自己做动作”,宝宝正在用自己的方式一步步探索世界,而父母的理解和支持,正是宝宝成长路上最温暖的依靠。

宝宝的成长是一个循序渐进的过程,父母需要耐心陪伴,科学引导。无论是学坐还是自主完成动作,每个细节都蕴含着宝宝成长的秘密。只要父母用心观察,适时引导,宝宝的成长之路一定会更加顺畅、快乐!

发布评论