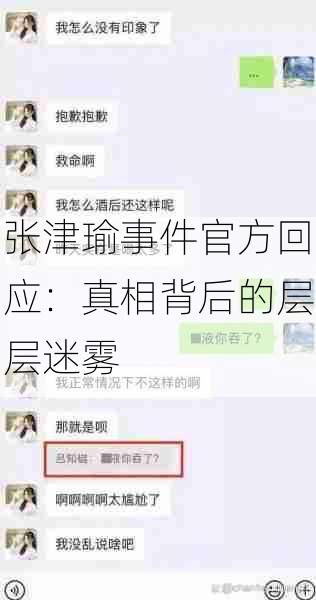

张津瑜事件官方回应:真相背后的层层迷雾

近日,一则关于“张津瑜事件”的消息在社交媒体上引发了广泛关注。此事件不仅涉及个人隐私,还引发了公众对于信息真实性、传播责任以及官方回应方式的深刻思考。面对铺天盖地的网络讨论,相关部门迅速做出了官方回应,试图平息公众的疑虑。这一回应也引发了更多讨论,甚至有人认为官方回应过于敷衍,未能完全解答公众的疑问。

我们需要了解“张津瑜事件”的基本情况。据网络上的信息显示,事件起因于一篇关于张津瑜的报道,该报道涉及到了一些敏感话题,随即引发了公众的强烈关注。张津瑜作为公众人物,其一举一动都备受瞩目。此次事件的核心并非张津瑜本人,而是围绕她展开的一系列网络讨论。事件的发展过程,从最初的报道,到后续的转发、评论,再到如今的官方回应,每一个环节都充满了戏剧性和不确定性。

在事件发酵的过程中,公众对于真相的渴望可以说是推动事件发展的主要动力。由于信息的不对称性和网络空间的匿名性,很多未经证实的消息被迅速传播,甚至被夸大和曲解。这种现象无疑加剧了事件的复杂性,也让相关部门的回应显得尤为重要。官方回应不仅需要准确传达事实,还需要在适当的时候引导公众理性看待事件,避免盲目跟风。

面对公众的热议,相关部门迅速做出了回应。在回应中,官方否认了部分媒体报道的真实性,并强调了对于网络信息真实性审核的重要性。官方也呼吁公众不要轻信未经证实的消息,并提醒广大网民在转发信息时要保持理性。这一回应并未完全平息公众的讨论,反而引发了一些新的问题。例如,有人质疑官方回应是否过于笼统,未能针对事件的具体细节进行详细说明。

官方回应中的一些措辞也引发了公众的猜测。例如,官方在回应中提到“此事已得到有效处理”,但并未具体说明“处理”的方式和结果。这种表述方式让一些人感到不解,甚至怀疑官方是否在刻意回避某些问题。尽管官方一再强调信息的真实性和透明度,但部分公众仍然对官方的回应持怀疑态度。

值得肯定的是,官方在回应中并未回避事件本身,而是明确表示会对此事进行调查,并在调查结果出来后向公众通报。这一点无疑体现了相关部门对于公众关切的重视,也展现了一个负责任的态度。公众的期待并不止于此。他们不仅希望了解事件的基本情况,还希望看到事件背后更深层次的问题得到解决。

官方的回应在一定程度上回应了公众的疑问,但也留下了许多值得探讨的空间。这不仅反映了公众对于真相的渴望,也凸显了相关部门在信息发布和舆论引导方面仍需进一步努力。

在“张津瑜事件”引发的网络热议中,公众对于真相的追求可以说达到了一个新的高度。随着事件的不断发酵,一些深层次的问题也开始浮出水面。这些问题不仅关系到事件本身的处理,还涉及到了公众的信息获取渠道、媒体的责任意识以及相关部门的应对机制等多个方面。

公众的信息获取渠道问题不容忽视。在当今的网络时代,信息的传播速度和范围都远超从前。信息的真伪却难以在短时间内辨别。此次事件中,一些不实信息的快速传播,无疑加剧了公众的误解和焦虑。尽管相关部门和媒体在事件发生后迅速做出了回应,但这种“事后诸葛”的方式显然难以满足公众对于实时信息的需求。

媒体的责任意识也是此次事件中值得反思的一个重点。作为信息传播的重要渠道,媒体在报道事件时应当更加谨慎,避免为了流量而忽视事实的真相。此次事件中,一些媒体在未经核实的情况下,便对事件进行了大肆报道,这种行为不仅误导了公众,还可能对当事人造成不必要的伤害。媒体的这一行为,无疑暴露出了行业内部存在的深层次问题。

再次,公众在面对网络信息时,也需要提高自身的辨识能力。在信息爆炸的时代,如何辨别真假信息成为了每个网民都需要掌握的技能。此次事件中,一些公众在看到未经证实的消息时,便迅速转发,这种行为不仅可能对他人造成困扰,还可能引发不必要的社会动荡。因此,培养公众的信息辨识能力,显得尤为重要。

相关部门在应对此类事件时,也需要更加注重透明度和效率。在“张津瑜事件”中,官方的回应虽然及时,但内容的详细程度仍有提升空间。公众在面对突发事件时,最需要的不仅是官方的回应,更是能够解答他们疑问的具体信息。只有这样,才能真正消除公众的疑虑,维护社会的稳定。

“张津瑜事件”不仅是一个简单的网络事件,更是一个反映出现代社会信息传播问题的典型案例。从事件的起因到官方的回应,每一个环节都暴露出了我们在信息时代所面临的挑战和问题。这并不意味着我们无法解决这些问题。通过加强媒体责任、提高公众信息素养、优化官方应对机制等多方面的努力,我们完全可以构建一个更加健康、有序的网络环境。

“张津瑜事件”的发生,或许只是一个开始,但它为我们提供了一个反思和改进的机会。让我们以此次事件为契机,共同探索如何在信息爆炸的时代,守护真相,维护理性,共建和谐的社会环境。

发布评论